Простая система аудита удаления файлов и папок для Windows Server

Любой администратор Windows сталкивался с ситуацией, когда разъяренные пользователи хотят узнать, кто именно удалил мега важный файл с годовым отчетом в общей папке на файловом сервере. Эту информацию можно получить только при условии ведения аудита удаления файлов и папок на файловом сервере, иначе останется только восстановить удаленный файл из резервной копии (а вы их уже делаете?) и развести руками.

Но, даже при включенном аудите удаления файлов, найти что-то в логах бывает проблематично. Во-первых, найти нужную запись среди тысячи событий довольно сложно (в Windows отсутствуют вменяемые средства поиска интересующего события с возможностью гибкой фильтрации), а во-вторых, если файл был удален давно, это событие может просто отсутствовать в журнале, т.к. было перезатерто более новыми.

В этой статье мы покажем пример организации на встроенных средствах Windows системы аудита удаления файлов и папок в общем сетевом каталоге (файловом сервере) с записью событий в отдельную базу данных на MySQL.

Благодаря наличию БД с информацией обо всех удаленных файлах администратор сможет дать ответы на вопросы:

- Кто и когда удалил файл

- Из какого приложения удален файл

- На какой момент времени нужно восстанавливать бэкап

В первую очередь на файловом сервере Windows нужно включить аудит событий, обеспечивающий запись информации об удалении файлов в журнал системы. Эту процедуру мы уже рассматривали в статье Аудит доступа к файлам и папкам в Windows.

Аудит может быть включен через общую политику Audit Object Access в разделе политик Security Settings -> Local Policy -> Audit Policy

В свойствах общей сетевой папки (Security -> Advanced -> Auditing), удаление файлов в котором мы хотим отслеживать, для группы Everyone включим аудит событий удаления папок и файлов (Delete subfoldersand files).

Совет. Аудит удаления файлов в конкретной папке можно включить и через PowerShell:

$Path = «D:Public»

$AuditChangesRules = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAuditRule(‘Everyone’, ‘Delete,DeleteSubdirectoriesAndFiles’, ‘none’, ‘none’, ‘Success’)

$Acl = Get-Acl -Path $Path

$Acl.AddAuditRule($AuditChangesRules)

Set-Acl -Path $Path -AclObject $Acl

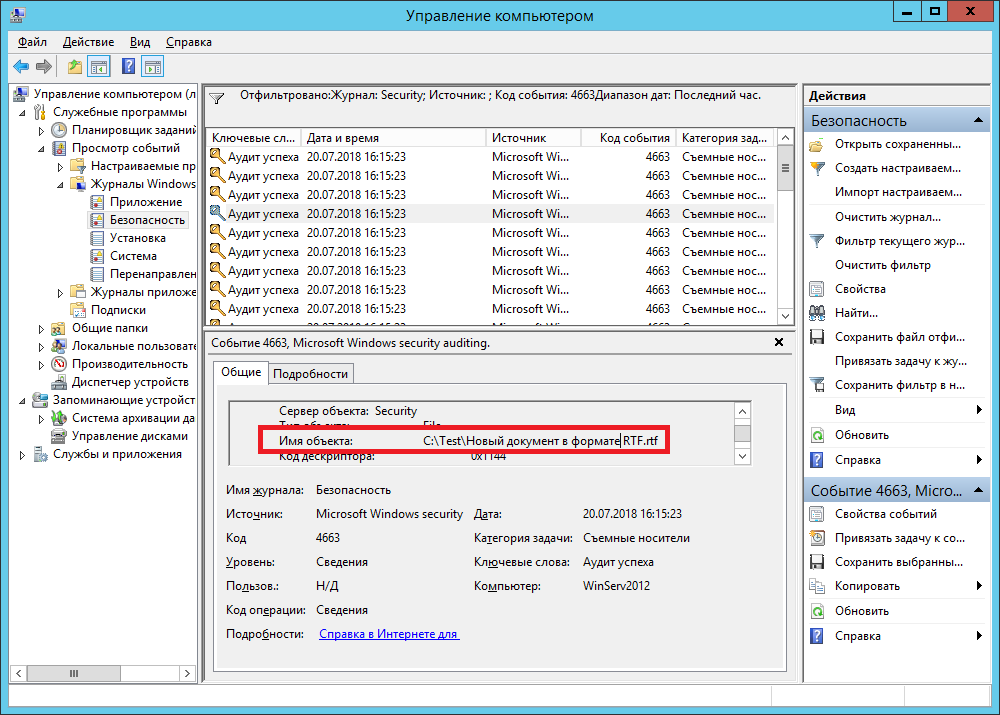

При успешном удалении файла в журнале безопасности системы появляется событие Event ID 4663 от источника Microsoft Windows security auditing. В описании события есть информация об имени удаленного файла, учетной записи из-под которой было выполнено удаление и имени процесса.

Итак, интересующие нас события пишутся в журнал, настала пора создать на сервере MySQL таблицу, состоящую из следующих полей:

- Имя сервера

- Имя удаленного файла

- Время удаления

- Имя пользователя, удалившего файл

MySQL запрос на создание такой таблицы будет выглядеть так:

CREATE TABLE track_del (id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, server VARCHAR(100), file_name VARCHAR(255), dt_time DATETIME, user_name VARCHAR(100), PRIMARY KEY (ID));

Скрипт сбора информации из журнала событий. Мы фильтруем журнал по событию с ID 4663 за текущий день

Следующий скрипт запишет полученные данные в БД MySQL на удаленном сервере:

Теперь, чтобы узнать, кто удалил файл «document1 — Copy.DOC», достаточно в консоли PowerShell выполнить следующий скрипт.

В консоли получаем имя пользователя и время удаления файла.

Скрипт сброса данных из журнала в БД можно выполнять один раз в конце дня по планировщику или повесить на событие удаления (On Event), что более ресурсоемко. Все зависит от требования к системе.

При желании по аналогии можно реагировать простую веб страницу на php для получения информации о виновниках удаления файлов в более удобном виде. Задача решается силами любого php программиста за 1-2 часа.

Итак, мы предложили идею и некий общий каркас системы аудита и хранения информации об удаленных файлах в сетевых шарах, при желании ее с лёгкостью можно будет модифицировать под ваши нужды.

Аудит доступа к файлам и папкам Windows на примере Windows server 2012R2

Иногда бывает необходимо понять кто удалил/изменил/переименовал конкретный файл или папку. В ОС Windows для этого используется аудит доступа к объектам.

Аудит это запись в специальные журналы информации об определенных событиях (источник, код события, успешность, объект и т.д. ). Объектом аудита может являться как любой файл или папка, так и определенное событие, например вход в систему или выход из нее, то есть можно записывать все события происходящие с конкретным файлом или папкой — чтение, запись, удаление и т.д., можно события входа в систему и т.д.

Необходимо понимать, что аудит забирает на себя.

Для того, чтобы можно было настраивать аудит файлов и папок необходимо предварительно включить эту возможность через локальные (или в случае если у Вас используется Microsoft AD групповые) политики безопасности.

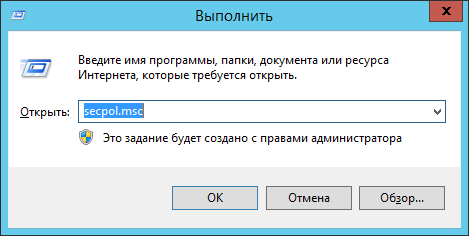

В случае локальных политик необходимо запустить оснастку “Локальная политика безопасности”, для этого необходимо нажать комбинацию клавиш Win+R, в открывшееся поле ввести secpol.msc и нажать клавишу Enter.

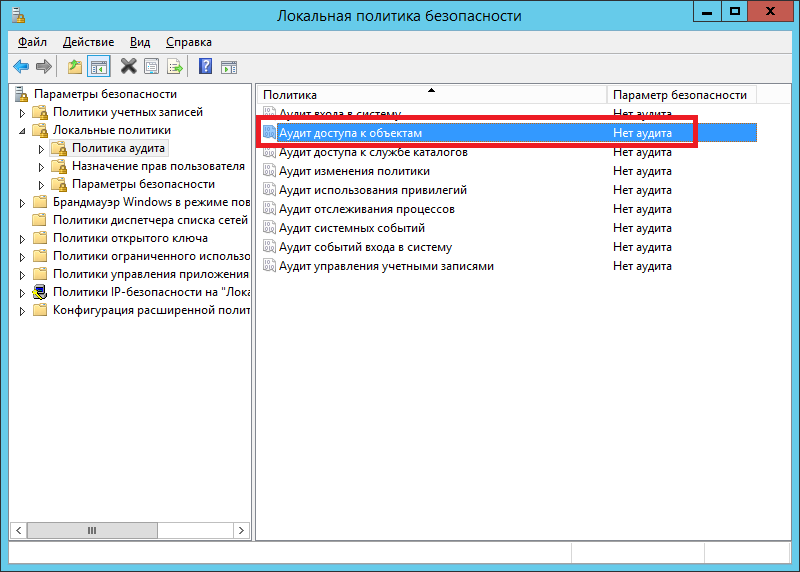

В открывшейся оснастке в дереве слева необходимо перейти в раздел “Локальные политики” — “Политика аудита”.

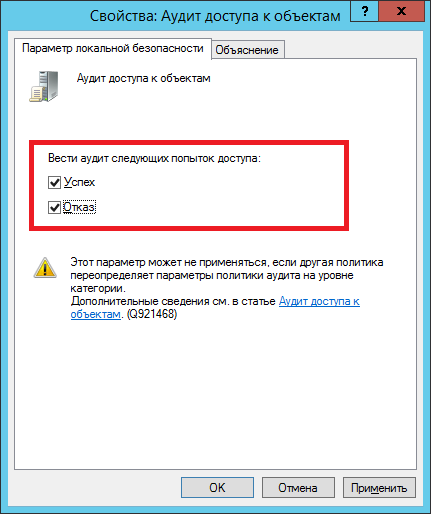

Далее необходимо выбрать необходимую нам политику — в данном случае это “Аудит доступа к объектам”. Именно этой политикой регулируется доступ к объектам файловой системы (файлам и папкам) и раскрыть ее двойным щелчком мыши. В открывшемся окне необходимо выбрать какие именно типы событий будут регистрироваться — “Успех” (разрешение на операцию получено) и/или “Отказ” — запрет операции и проставить соответствующие галочки, после чего нажать “Ок”.

Теперь когда включена возможность ведения аудита интересующих нас событий и их тип можно переходить к настройке самих объектов — в нашем случае файлов и папок.

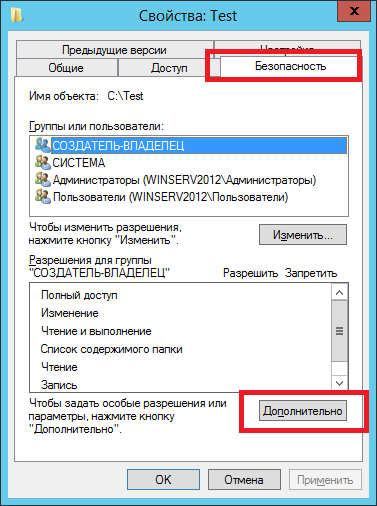

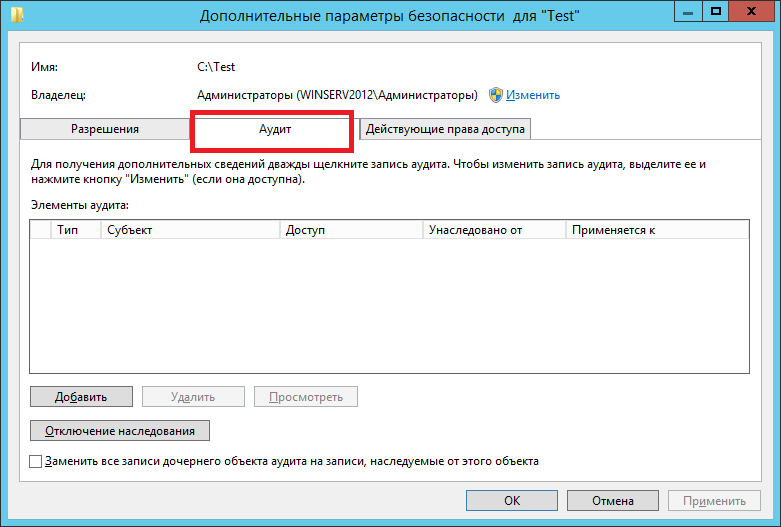

Для этого необходимо открыть свойства файла или папки, перейти на вкладку “Безопасность”, нажать “Дополнительно” и “Аудит”.

Нажимаем “Добавить” и начинаем настраивать аудит.

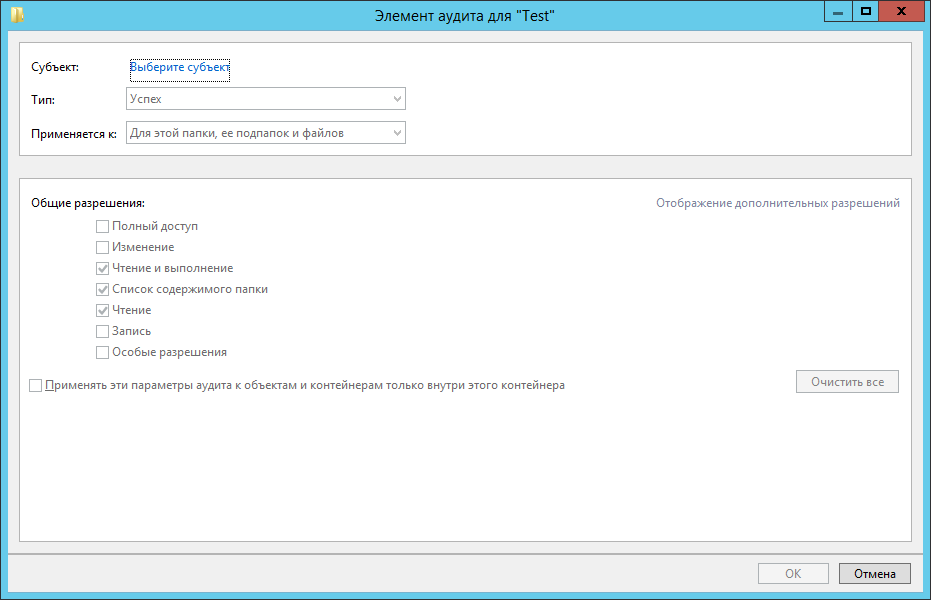

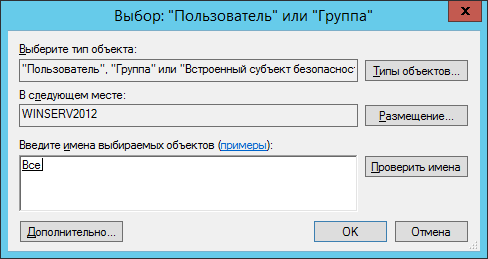

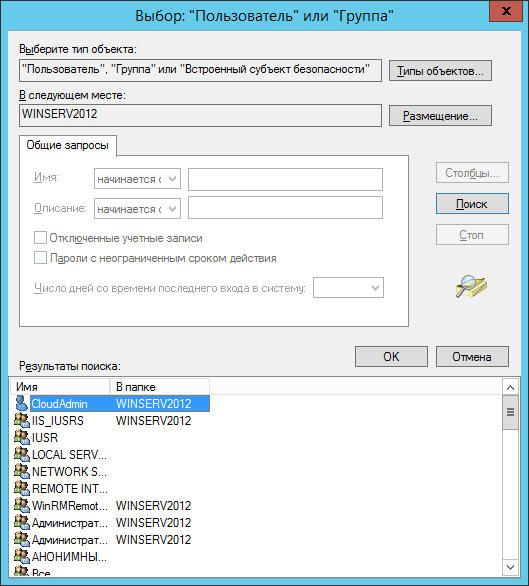

Сначала выбираем субъект — это чьи действия будут аудироваться (записываться в журнал аудита).

Можно вписать туда имя пользователя или группы, если имя заранее неизвестно, то можно воспользоваться кнопкой “Дополнительно” которая открывает форму поиска где можно выбрать интересующих нас пользователей и группы. Чтобы контролировались действия всех пользователей необходимо выбрать группу “Все”.

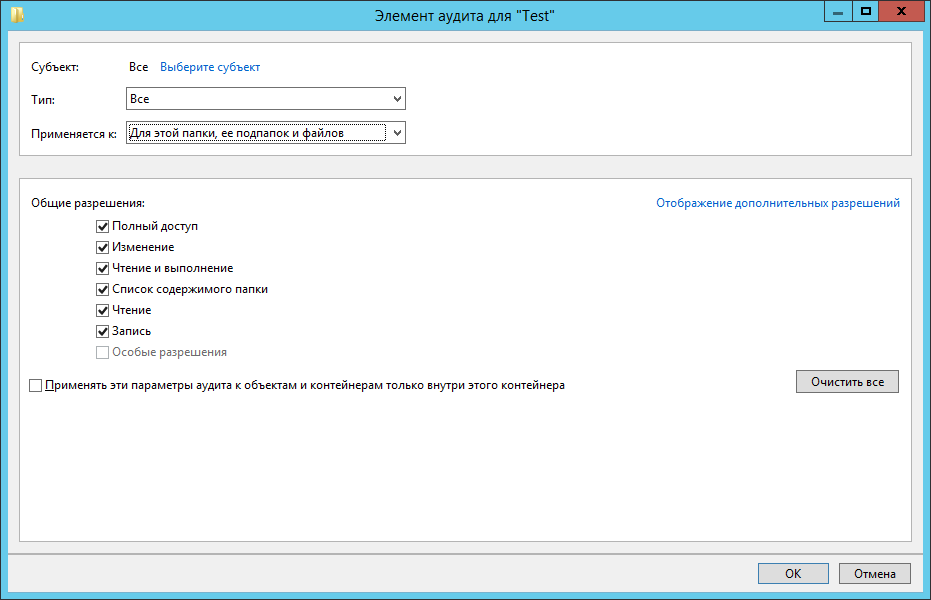

Далее необходимо настроить тип аудируемых событий (Успех, Отказ, Все), также область область применения для аудита папок — только эта папка, папка с подпапками, только подпапки. только файлы и т.д., а также сами события аудита.

Для папок поля такие:

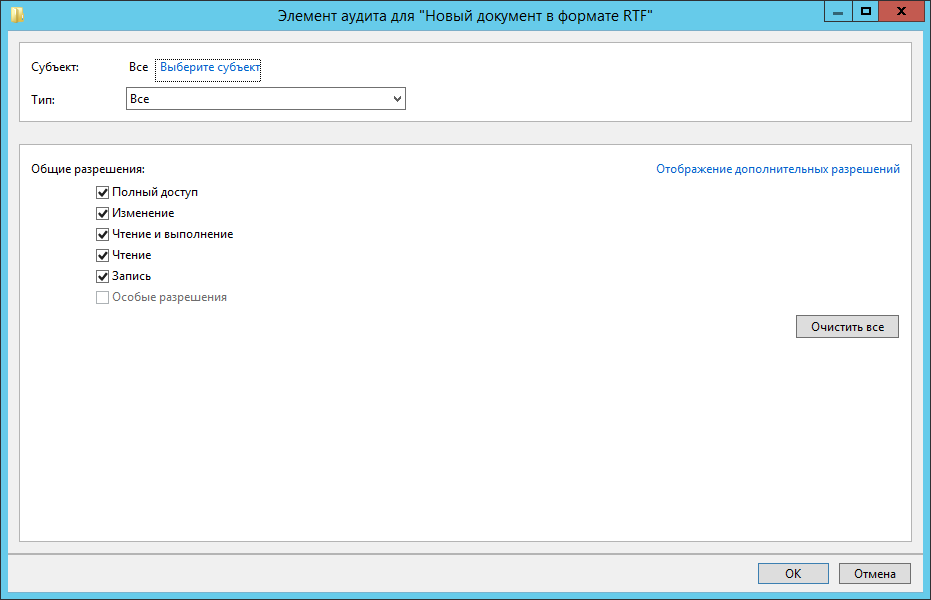

А такие для файлов:

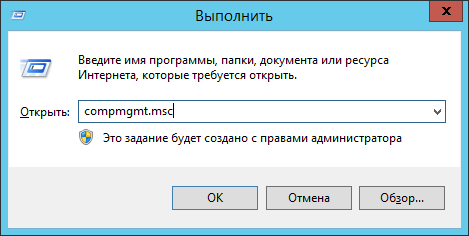

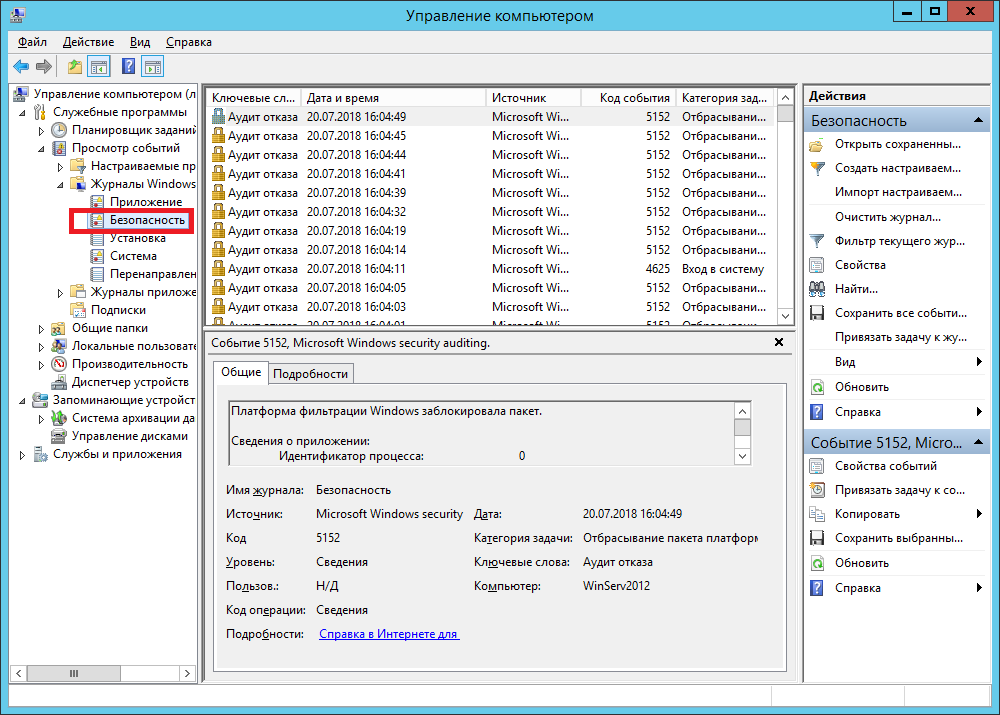

После этого начнется сбор данных аудита. Все события аудита пишутся в журнал “Безопасность”. Открыть его проще всего через оснастку “Управление компьютером” compmgmt.msc.

В дереве слева выбрать “Просмотр событий” — “Журналы Windows” — “Безопасность”.

Каждое событие ОС Windows имеет свой код события. Список событий достаточно обширен и доступен на сайте Microsoft либо в интернете. Например события аудита можно посмотреть здесь.

Попробуем например найти событие удаления файла, для этого удалим файл на котором предварительно настроен аудит (если это не тестовые файл, то не забываем сделать его копию, так как аудит это всего лишь информация о действиях, а не разрешение/запрет этих действий). Нам нужно событие с кодом 4663 — получение доступа к объекту, у которого в поле Операции доступа Написано “DELETE” . Поиск событий в журналах Windows достаточно сложен, поэтому обычно используются специализированные средства анализа — системы мониторинга, скрипты и т.д.

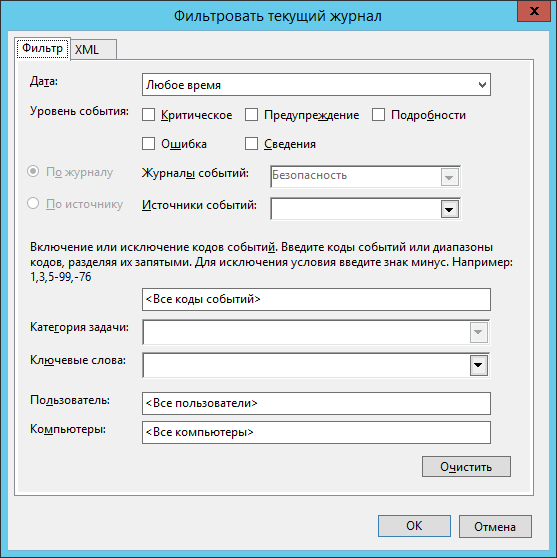

Вручную можно, например, задать например такой фильтр:

Далее в отфильтрованных событиях необходимо найти интересующее нас по имени объекта.

Открыть его двойным щелчком мыши и увидеть кто удалил данный файл в поле субъект.

Включаем расширенный аудит файлов и папок на файловых серверах

Добрый день, друзья и коллеги. Сегодня поговорим о том, как же все-таки отслеживать изменения на ваших файловых серверах, а именно кто и что делал с файлом; не удалил ли случайно; создал зачем-то ненужный файл и т.д. Конечно же, с этой темой тесно связаны как минимум три вещи: документальное описание файловых шар, применение файловых фильтров (запрет на определенный тип файлов) и систему ограничения размера хранилища (система квот). Но эти вещи уже сильно выйдут за пределы одной статьи. Если тема будет востребована, появятся в будущем статьи и по данным темам.

Для опытных админов, которые подобные вещи уже делали, ничего сверх нового вы здесь не найдете. Технологии аудита появились очень давно. Я просто поделюсь своим опытом и выскажу мнение о некоторых вещах, которые, на мой взгляд, просто необходимы на файловых серверах в доменной сети.

Для начала нам необходимо включить через групповую политику расширенный аудит и применить ее к нужным серверам. Я буду проделывать на тестовом сервере Windows Server 2008 R2, у себя в сети все проделал на 2012 R2. Принцип и интерфейс примерно тот же. Вообще система аудита появилась еще со времен Windows Server 2000 (может даже и в NT, но не суть важно), его активно используют и применяют многие админы. С версии 2008 в строю начал стоять еще и расширенный аудит (Advanced audit). Я использовал у себя как старый аудит, так и новый, пока не заметил прям сильных инноваций. Но в целом новый аудит более гибок в управлении и настройках. Самый главный плюс этой технологии – возможность ведения аудита только на том ресурсе, который нам необходим. Отсюда практически все события безопасности отображаются в журнале в нужном нам порядке, где нет ничего лишнего. Отсюда и размер журнала существенно меньше.

В управлении групповых политик переходим в раздел групповых политик и создаем там новый GPO:

Обозвали, нажали ОК. Теперь надо перейти в свойства нового объекта. Все, что касается аудита и другой безопасности, практически всегда находится в пределах конфигурации компьютера, поэтому туда-то мы сразу и идем (см. скриншот):

В параметрах безопасности нам необходимо “подрегулировать” параметры журнала безопасности (в разделе “Журнал событий”) и настроить, собственно, сам аудит (в разделе “Конфигурация расширенной политики аудита”):

Объясню по минимуму, т.к. все сугубо индивидуально. Ставим размер (100-200 Мб за глаза скорее всего, в зависимости от размера сетевой папки и количества пользователей), ставим максимальный срок хранения событий (мне 2 недели вполне достаточно), метод сохранения “по дням” подставляется автоматом. Думаю, здесь ничего сложного. Теперь настроим аудит, самое главное для нас:

Как до него добраться: лучше всего увидеть глазами на скриншоте. Обращаю внимание, что несмотря на то, что мы будем вести аудит общего файлового ресурса, нам необходимо выбрать все же “Аудит файловой системы”. Сейчас постараюсь объяснить почему. Дело в том, что если выбрать “Аудит сведений об общем файловом ресурсе”, что, казалось бы, логичнее, то будет вестись очень (повторяю – “очень”) подробный аудит ВСЕХ сетевых папок ВСЕХ событий, в т.ч. просто просмотров, сетевых синхронизаций, чтения атрибутов и много-много других событий. Лично у меня журнал рос примерно так: один час = 50-100 МБ журнала днем, ночь при нулевой активности = 30 Мб. В общем, я настоятельно не рекомендую включать эту галочку. Нас интересует конкретная папка и конкретные события (изменение/создание/удаление), поэтому выбираем файловую систему. Именно этот момент (процесс выбора аудита) мало описан в интернете, все указано поверхностно. Даже в официальном учебнике я не нашел объяснения всех нюансов. Тип событий “успех” (когда операция с файлом и папкой удалась), хотя можно вести аудит и “неудач”, т.е. попыток что-то сделать при отсутствии прав. Тут уже смотрите сами.

Теперь оптимизируем политику. Сначала применяем ее к серверу. В моем случае я делаю все на контроллере домена и поэтому применяю к подразделению Domain Controllers. Файловые службы работают на контроллере домена, что не есть хорошо. Но в силу причин так сложилось. Удаляем “прошедшие проверку”, чтобы политика не применялась на остальные серверы (у меня на остальные контроллеры домена):

Нажимаем “Добавить”, указываем тип объектов “Компьютеры” и прописываем туда имя нашего сервера:

Отшлифуем политику еще круче. Для того, чтобы ускорить применение политик, Microsoft рекомендует всегда указывать, какие конфигурации применять, а какие нет. Иначе идет попытка применить конфигурации сразу и компьютера, и пользователя. У нас политика применяется на компьютер, поэтому в состоянии политики можем это указать. В технете пишут, что таким образом мы разгружаем контроллер домена.

Контрольная проверка политики. Сверяем результаты:Первая часть выполнена. Теперь идем на файловый сервер. Убедимся, что папка настроена на сетевой общий доступ:

.. и идем во вкладку “Безопасность”, а точнее в раздел “дополнительно”:

Нас интересует вкладка “Аудит”:

Там сейчас пусто, потому что ничего не настроено. Сейчас мы добавим так называемый список SACL (системные списки управления доступом). От NTFS’ного ACL он отличается тем, что это только аудит, никаких прав на папку мы по сути не даем, поэтому не стоит относиться к этому списку как к списку реального доступа к папке. Помните, что это совсем другое. Поэтому я и добавляю группу Все и даю нужный критерий аудита:

Галочку “Добавить элементы аудита, наследуемые…” я убираю, на будущее может пригодиться. Ведь мы можем в будущем вести аудит сетевой шары в другой шаре. Если оставите галку, ничего страшного.

По типу аудита тоже смотрите сами. Мне необходим аудит по изменению файлов, можно сделать еще более гибким, но вы должны помнить про увеличение нагрузки на сервер и размер журнала.

Настройки аудита на папку могут применяться какое-то время (появляется окно применения статуса). После всех этих дествий давайте перейдем к третьей части – проверке.

Применяем на файловом сервере новую политику и смотрим, применилась ли она (команды gpupdate /force и gpresult /r):

У меня применилось. Теперь я иду в журнал безопасности и чищу его:

Теперь самое интересное. Пробую с другого ПК зайти на папку по сети и что-нибудь поменять. По идее сразу после этого появляется событие типа “кто сделал/что сделал/когда и т.д.”:

В событии все отображается. Но когда событий много, пользоваться журналом не так удобно. Поэтому рекомендуется сохранить журнал в удобный формат (csv, txt, evtx, xml) и уже сформировавшийся файл мучить дальше. На этом все. Пользуйтесь аудитом, коллеги. Когда на руках есть доказательство чьей-то вины, это очень полезно и сильно прикрывает админу одно место.

Обновлено: Друзья, вы должны понимать, что аудит нагружает сервер, с ним производительность может немного упасть. Из личного опыта я рекомендую через недельку эксплуатации зайти на сервер и проверить размер журнала, а также тип событий. Вдруг журнал сильно вырос и вашего размера в GPO мало. Или вообще аудит перестал работать. В общем, мониторьте хоть изредка работу аудита.

Друзья! Вступайте в нашу группу Вконтакте, чтобы не пропустить новые статьи! Хотите сказать спасибо? Ставьте Like, делайте репост! Это лучшая награда для меня от вас! Так я узнаю о том, что статьи подобного рода вам интересны и пишу чаще и с большим энтузиазмом!

Также, подписывайтесь на наш канал в YouTube! Видео выкладываются весьма регулярно и будет здорово увидеть что-то одним из первых!