Блог начинающего линуксоида.

советы, руководства, инструкции.

Страницы

среда, 8 июля 2015 г.

LMDE 2 — Debian с мятным вкусом

Дистрибутив Linux Mint, является одним из самых популярных и простых для новичка, дистрибутивов. Он имеет огромное количество программ, входящие в базовую поставку мультимедиа кодеки, флеш плеер и многое другое. Ну и разумеется — большое сообщество. Оригинальный Linux Mint основан на Ubuntu. LMDE — это Linux Mint, основанный на пакетной базе Debian. Чем он хорош, мы рассмотрим в данной статье.

Изначально, LMDE основывался на Debian Testing (тестовой ветке), и обновлялся по модели «частичный скользящий релиз» (semi-rolling release). Дистрибутив не очень подходил новичкам, так как имел некоторые проблемы со стабильностью и был ощутимо сложнее в использовании, нежели оригинальный Linux Mint. Он больше подходил для опытных пользователей, которым нравился Debian, нравилось удобство Linux Mint и они не боялись потенциальных проблем. Оригинальный же Linux MInt. основывается на Ubuntu, и аналогично ей имеет как LTS релизы (стабильные с длительной поддержкой), так и промежуточные, в которых тестировались новые технологии. Начиная с Linux Mint 17, разработчики приняли решение использовать одну кодовую базу в качестве основы (в данном случае Ubuntu 14.04), а из более новых выпусков переносить обновления ПО, улучшения и т.д. Таким образом стали выходить Mint 17, 17.1, 17.2 и так до слоедующего LTS релиза Ubuntu (16.04). С LMDE поступили аналогично.

Была взята стабильная основа (Debian 8 «Jessie), а из тестовой ветки будут переноситься обновления ПО, графических окружений и т.д. Таким образом, пользователь будет иметь стабильную основу системы, и достаточно свежие версии софта.

LMDE 2 довольно сильно отличается от классического LMDE. Помимо использования кодовой базы стабильного (а не тестового) Debian, отныне сюда будут в первую очеред попадать новые версии некоторого ПО, а потом уже в оригинальный Linux Mint (раньше было наоборот). Также система стала значительно быстрее, особенно в сравнении с обычным Linux Mint.

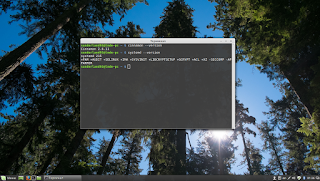

По умолчанию, в качестве системы инициализации, задействован SyS V Init, а не systemd (хотя он доступен в качестве опции в меню GRUB). Аналогично и в оригинальном Linux Mint используется upstart, вместо systemd. Связано это с тем, что разработчики хотят как следует убедиться в зрелости и надёжности systemd, перед его включением по умолчанию, но при этом предоставить пользователю выбор. Есть довольно много людей, которым по разным причинам не нравится systemd. Так что если вы из таких — возьмите LMDE 2 на заметку. Напомню что почти все крупные дистрибутивы уже используют по умолчанию systemd. Если вы хотите использовать его по умолчанию в LMDE 2, установите пакет systemd-sysv и перезагрузитесь.

Сборки LMDE 2 официально выходят с рабочими столами Cinnamon и MATE. В репозиториях доступны и другие окружения (GNOMEm KDE, LXde, Xfce). Задействован почти полный набор утилит Linux Mint. Не хватает только родного менеджера драйверов, но эта проблема решается установкой Device Driver Manager. В отличии от Debian, в качестве браузера используется Firefox, а не Icewesel (сборка Firefox без защищённых авторскими правами логотипов и названий), однако Iceweasel также доступен. Из репозиториев подключены полные репозитории Debian 8, репозитории LMDE, а также Deb Multimedia, в котором находятся некоторые мультимедийные программы. Поддержки PPA, как и в Debian, нет. LMDE 2 полностью совместим с пакетами Debian, но не совместим с пакетами оригинального Linux Mint и Ubuntu.

Установка системы производится в графическом режиме. Инсталятор довольно необычный, и может слегка запутать неподготовленного пользователя. Обязательно укажите во время установки английскую раскладку, иначе не сможете ввести имя пользователя и пароль. Система ставится достаточно быстро, после установки полностью готова к работе (в отличии от оригинального Debian, где нужно ещё проделать пару дополнительных действий). Потребление памяти минимальное, нагрузка на процессор мизерная. Кстати, хочу предостеречь от одной досадной фигни: если вы после установки будете обновлять систему из терминала, то не перезагружайтесь пока не сделаете sudo apt-get dist-upgrade, иначе графическое окружение (в моём случае Cinnamon) обновится не полностью, и после перезагрузки помахает вам ручкой. Других багов не замечено, всё ровно.

В целом, это очень хороший дистрибутив, и я как любитель Debian особенно ценю его стабильность, скорость и полную совместимость с Debian. Утилиты Linux Mint делают его ещё более привлекательным. Могу смело рекомендовать его если не полным новичкам, то уверенным пользователям, скажем, Ubuntu. Разработка дистрибутива идёт полным ходом, хотя и в приоритете у разработчиков оригинальный Linux Mint. Также, в случае каких-либо проблем с Ubuntu, у разработчиков Linux Mint уже будет обкатанная, стабильная кодовая и пакетная база, и дистрибутив никуда не денется.

Моя дорогая Betsy. Стандартная установка

Ничто не бывает без начала, и все начинается с дороги!

Ахмедхан Абу-Бакар, Ожерелье для моей Серминаз

Я обещал написать не вполне стандартную книгу, однако начало её будет вполне стандартным. Ибо, в соответствие со словами дяди героя повести Ахмедхана Абу-Бакара, наша дорога к Betsy начнётся с её инсталляции.

Что такое инсталлятор, и какова его роль в дистроении — было написано немало, в том числе и автором этих строк. Поэтому повторяться не буду. Не буду и описывать детали процесса установки Betsy, а ограничусь его иллюстрацией скриншотами и некоторыми комментариями там, где это кажется мне уместным.

Далее подразумевается, что установка проходит с образа lmde-2-201503-cinnamon-64bit-rc.iso , который, как и образ RC других существующих редакций LMDE, можно скачать с любого зеркала проекта, например, Яндексового. А затем — либо «сбованить» на DVD (ввиду объёма в 1,6 ГБ на стандартный компакт он не поместится), либо, ввиду отмирания оптических приводов как класса, записать на флешку или SD-карточку. На деталях этого процесса останавливаться не буду, ибо он многократно описывался (в том числе и здесь). Впрочем, сам я уже довольно давно в качестве источника инсталляции использую внешний диск, эмулирующий OD-привод — Zalman ZM-VE300.

Так или иначе, после этого следует загрузить машину с любого из перечисленных носителей — BIOS, наверное, всех современных материнских плат предусматривает возможность выбора «разового» загрузочного устройства из меню, вызываемого определённой клавишей, зависящей от фирмы-производителя (для «материнок» ASRock это обычно F11, для ASUS’овских — F8, для остальных нужно смотреть в документации). После этого можно видеть среду Cinnamon, запущенную в Live-режиме:

На особенностях Live-режима останавливаться не буду — предполагается, что заинтересованные лица ознакомятся с ним в меру своих потребностей. А для решения практических задач в Live-режиме можно предварительно разметить целевой носитель — в сложных многодисковых конфигурациях это имеет прямой резон, чему со временем я посвящу отдельный очерк.

После разметки (или, в простых случаях, вместо неё) можно переходить к установке системы, запустив инсталлятор либо через пиктограмму на рабочем столе (см. предыдущий скриншот), либо из пункта Install Linux Mint секции Администрирование главного меню Cinnamon:

Инсталляция начинается с выбора языка, причём, как ни странно, по умолчанию в моём случае предлагался русский, о причинах чего гадать не буду:

Выбор русского языка интерфейса инсталлятора повлечёт за собой в дальнейшем и русификацию установленной системы. Причём если в русском интерфейсе инсталлятора оксфордский существенно преобладает над нижегородским, то в установленной системе язык родных осин поддерживается лучше, чем в собственно LM. Так что имеет смысл на умолчальном выборе и остановиться, правда, проявив бдительность на одной из следующих стадий, о чём я скажу специально.

С выбором часового пояса всё понятно — для живущих по московскому времени сохраняется предложенный по умолчанию:

Жителям же более иных городов и весей достаточно ткнуть шилью как можно ближе к своему реальному местонахождению:

Или же просто выбрать свой город из выпадающего списка для Европы или Азии, например:

Далее следует выбрать раскладку клавиатуры и её вариант. Выбор по умолчанию — так называемый Russian, то есть кириллическая раскладка в варианте winkeys:

Впрочем, можно выбрать и любой другой из поддерживаемых xkb , например, милый моему сердцу Typewrtiter Legacy:

Впрочем, ни того, ни другого делать не нужно: кириллическая раскладка не добавится к латинской, а заменит её. Так что ввод латинских символов, необходимых для заполнения полей учётной записи, окажется невозможным. И придётся возвращаться обратно и выбирать English (US):

Так что лучше это проделать это сразу, а настройкой клавиатуры заниматься уже после установки. А пока ввести свои учётные данные (логин и пароль), включить, при желании, автоматический вход с систему, и задать имя компьютера — в домашних условиях, как правило, произвольное:

Теперь нужно быть внимательным: начинается самый ответственный (и потенциально чреватый ошибками) этап — разметка целевого носителя. Здесь ни в коем случае не следует соглашаться с предлагаемыми умолчаниями, не прочитав внимательно, что же именно предлагается. И вообще, я бы рекомендовал выполнять здесь разметку только для самых простых конфигураций — например, в случае единственного диска, чистого или такого, чьим содержимым будет пожертвовано. Что и будет рассмотрено ниже в этом очерке на примере установки в виртуальной машине.

В любых более сложных случаях разметку лучше выполнять до инсталляции, в Live-режиме, либо с помощью утилит командной строки типа fdisk или gdisk , либо через графические фронт-энды вроде GNOME Disk. Обращение к специализированным инструментами в Live-режиме также практически обязательно при желании использовать такие технологии, как программный RAID и/или LVM. Впрочем, как было сказано выше, это будет темой специального рассмотрения.

И так, предположим, что у нас в машине имеется единственный «чистый» (или «приносимый в жертву»)накопитель. В этом случае последует сообщение, что на нём нужно создать таблицу разделов:

Если согласиться с этим предложением (а, повторяю, соглашаться с ним следует только после внимательного прочтения текста на панельке), диск будет автоматически (и мгновенно, без всяких дальнейших предупреждений) разбит на два раздела — подкачки на 1–2 ГБ и корневого с файловой системой ext4 на всё оставшееся пространство (здесь и далее ввиду виртуальности машины числа условны):

И если такая разметка устраивает, моно двигаться дальше, нажав кнопку Forward. Если же нет — есть два выхода. Первый — с помощью соответствующей кнопки переключиться в режим эксперта, и всё проделать вручную руководствуясь указаниями на соответствующей панели:

Мне этот путь показался излишне усложнённым: как уже говорилось, в нетривиальных случаях легче было бы выполнить в Liv-режиме. В случае же тривиальном, который здесь, собственно, рассматривается, проще отредактировать разметку, нажав кнопку Edit partitions. Она вызовет известную графическую утилиту дисковой разметки Gparted, в которой и можно проделать все необходимые действия:

Работа с Gparted описывалась многократно (вкратце и автором этих строк), так что я на ней останавливаться не буду. Отмечу только, что здесь, в отличие от инсталлятора LM, можно выполнить разметку в стиле не только msdos, но и gpt:

Весьма широки также возможности выбора файловых систем — от всех вариантов ext* до физического тома LVM. Можно создавать и неотформатированные (unformatted) разделы, дабы в дальнейшем водрузить на них какие-либо нестандартные файловые системы:

PЗавершив все необходимые действия по разметке диска, следует нажать кнопку Apply All Operations (или комбинацию клавиш Control+Enter) и согласиться с предупреждением о потере данных (каковых, впрочем, и не было):

По завершении разметки и форматирования остаётся только выйти из Gparted и полюбоваться на новую разметку в инсталляторе, нажав предварительно кнопку Refresh для считывания новой таблицы разделов:

Теперь созданным файловым системам нужно задать точки монтирования — в простейшем случае это будут корень файловой иерархии

Однако, выбрав в выпадающем меню пункт Edit, можно прописать и любые другие точки монтирования, в том числе и в несуществующие ещё каталоги — они будут созданы автоматически. При этом можно руководствоваться устоявшимися привычками, не забывая, разумеется, о здравом смысле:

Так, при реальной установке Betsy на SSD объёмом 512 ГБ я разбил его на три раздела, все с файловой системой ext4, под следующие каталоги:

- корневой на 26 ГБ;

- свой домашний /home/alv на 36 ГБ (для пользовательских конфигов и некоторых других служебных вещей);

- хранилище рабочих данных /home/data на всё оставшееся пространство.

Почему была выбрана именно такая схема — вдаваться в объяснения не буду, они были приведены в специальной заметке.

Теперь остаётся последнее подготовительное действие — определение местоположения загрузчика GRUB2. По умолчанию он устанавливается в MBR первого физического диска, то есть в /dev/sda . Однако при желании для него можно выбрать BR любого другого устройства, физического диска ( /dev/sdb , /dev/sdc и так далее) или дискового раздела (например, /dev/sda1 ):

А сняв отметку с боксика Установить GRUB, можно отказаться от установки загрузчика вообще, что полезно, если на данной машине уже установлена какая-либо другая система со своим, настроенным, загрузчиком: возможность, которой так не хватает в собственно LM и вообще всех дериватах Ubuntu.

После этого выводится сводная информация о результатах всех действий, предпринятых ранее — и этого тоже не хватает в LM. С ней надо ознакомиться самым внимательным образом — это последняя возможность вернуться назад и что-нибудь поправить. Например, расположение загрузчика — не одно поколение Ubuntu’йцев и примкнувших к ним Mint’овцев, устанавливая один из этих дистрибутивов второй (а также пятой или восьмятой) системой, по невнимательности перезаписывали старый GRUB новым, отнюдь этого не желая. Грешил этим неоднократно и автор этих строк. Правда, благодаря чему довёл до автоматизма действия по восстановлению загрузчика (о чём будет сказано в своё время).

После тщательной проверки и принятия результатов собственной деятельности начинается установка системы, происходящая достаточно быстро, хотя время я так и не удосужился засечь.

Затем — предложение перезагрузить систему, рестарт и появление меню GRUB — как и в LM (и в отличие от Ubuntu’идов), здесь оно выводится в любом случае, даже если система на машине всего одна:

Ну а если систем несколько, то все Linux’ы будут автоматически включены в меню, тогда как включением BSD-систем придётся озаботиться самому. Далее — окно авторизации MDM (если при настройке аккаунта не был отмечен пункт Log in automatically):

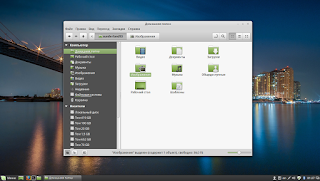

А после ввода пароля перед нами предстаёт рабочий стол Cinnamon с экраном приветствия:

Можно поздравить себя с успехом и приступать к дальнейшей деятельности — либо непосредственной работе (Betsy это вполне позволяет), либо к постинсталляционным настройкам. Мы пойдём другим путём — но только после рассмотрения не вполне нестандартных способов установки.

7 комментариев к “ Моя дорогая Betsy. Стандартная установка ”

Для тех, кто желает задать логин и пароль русским алфавитом, рекомендую этого не делать, потому что войти в систему не получится. Во всяком случае у меня никоим образом не вышло, хотя в LMDE1 этого дефекта не наблюдалось. Разбираться в чем загвоздка я не стал, проблему решил установкой англоязычной версии.

> в LMDE1 этого дефекта не наблюдалось.

Было то же самое. Как и во многих клонах Debian’а типа siduction

> войти в систему не получится.

> Разбираться в чем загвоздка я не стал

А чего тут разбираться? Для паролей допустима только последовательность ASCII-символов, то есть латинских букв, но не русских или арабских

> проблему решил установкой англоязычной версии

Это проще, чем поменять раскладку?

Комментирую не ради спора, но ради истины. В LMDE1 я, впервые встретившись с установкой клона Debian, завел логин и пароль в англоязычной раскладке, добавив в Live системе английский язык. Каково было мое удивление, когда выбрав при установке русскую версию, я обнаружил полное отсутствие английского. Не являясь каким либо специалистом Linux, я тупо установил русский логин и пароль при повторной установке и все заработало. Как я уже заметил для LMDE2 это не сработало. Раскладку поменять, конечно, проще, но это ж надо догадаться. Не вс ж такие вумные.

А я мастер извращений :ставлю Debian 7,заменяю его каталог /etc/apt на таковой из LMDE и запускаю aptitude dist-upgrade 🙂

А чего тут извращённого?

Вполне такой традиционно ориентированный секс.

Я вот думаю mint-mini-cd слепить

Для полного удовлетворения.

Добрый день! Не рекомендую соглашаться на разбиение диска по умолчанию. Если Вы ставите линукс на второй диск и, скажем, у Вас на первом Wnndows — НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Потому как придется восстанавливать информацию всякими приложениями, разделы будут стерты без предупреждения.

Думаю, разработчики сделали так (сразу первый диск предлагают разбить), что бы повышать уровень знаний по UEFI, GPT и файловым системам вообще. 🙂 Рейтинг после недели восстановления информации и переустановки всех ОС для LMDE — «самый веселый дистрибутив».

Оставьте комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.