Пошаговая настройка роутера на Debian

Ранее я уже рассматривал настройку программных роутеров на операционных системах freebsd и centos. Сегодня я хочу настроить интернет шлюз для локальной сети на основе популярного linux дистрибутива Debian. Выполним подготовку сервера и реализуем основной функционал, необходимый для выхода в интернет из локальной сети.

Данная статья является частью единого цикла статьей про сервер Debian.

Введение

Я буду работать со следующим сервером:

Если у вас еще нет готового сервера, то рекомендую статью на тему установки debian. Там подробно описан весь процесс от и до.

На сервере имеются 2 сетевых интерфейса:

| Интерфейс | Описание | IP |

| eth0 | внешний интерфейс, подключен к провайдеру, настройки получает по dhcp автоматически | 192.168.1.24 |

| eth1 | внутренний интерфейс, смотрит в локальную сеть, статический ip адрес | 10.0.15.1 |

Файл конфигурации сетевых интерфейсов выглядит следующим образом:

Как настроить сеть в debian я подробно рассказал отдельно. Если вы еще не сделали это и не выполнили предварительную настройку debian, то рекомендую ознакомиться с материалами.

Если у вас недостаточно опыта и вы не чувствуете в себе сил разобраться с настройкой шлюза самому с помощью консоли сервера — попробуйте дистрибутив на основе centos для организации шлюза и прокси сервера в локальной сети — clearos. С его помощью можно через браузер настроить весь необходимый функционал. В отдельной статье я подробно рассказал об установке clearos.

Подготовка шлюза

Выше я привел ссылку на подробную статью с описанием настройки сервера общего назначения. Сейчас мы выполним некоторые подготовительные действия без подробностей и описания. Их вы можете почитать отдельно. Сейчас просто необходимые команды.

Сеть на будущем программном роутере настроили, доступ в интернет на сервере есть. Обновим его:

Установим MC, мне в нем удобнее всего работать, в том числе в редакторе mcedit:

Настроим часовой пояс, если раньше не сделали это:

Устанавливаем сервис ntp для автоматического обновления времени:

На этом основные подготовительные действия закончены. Приступаем к настройке шлюза.

Настройка маршрутизации, firewall и nat

Первым делом включим маршрутизацию пакетов между сетевыми интерфейсами. Для этого редактируем конфиг /etc/sysctl.conf:

Либо раскомментируйте эту строку, либо добавьте, если ее нет. Но она по-умолчанию быть должна, закомментированная со значением 1. Применяем эту настройку:

На выходе работы команды в консоли будет выведен измененный параметр со значением 1.

Теперь приступаем к самому главному — настройке фаервола iptables и nat в нем для обеспечения выхода в интернет из локальной сети. Я очень подробно рассмотрел эту тему в отдельной статье. Хотя там речь идет о другом дистрибутиве, сами правила iptables абсолютно одинаковые с точностью до строчки, за исключением маленького нюанса, связанного с тем, что правила нужно сохранять в другой файл для применения их после перезагрузки.

Я приведу здесь сразу готовый вариант файла с правилами iptables, необходимых для работы интернет шлюза в debian. В файле даны подробные комментарии ко всем значениям, так что вы без проблем разберетесь и закомментируете или наоборот раскомментируете необходимые вам значения. Качаем скрипт правил iptables — iptables-debian.sh

Копируем содержимое файла и создаем скрипт с правилами на сервере:

Вставляем в редактор правила. Редактируем их под свои нужды, обязательно заменяя переменные WAN и LAN на свои. Сохраняем файл.

Делаем файл с правилами исполняемым:

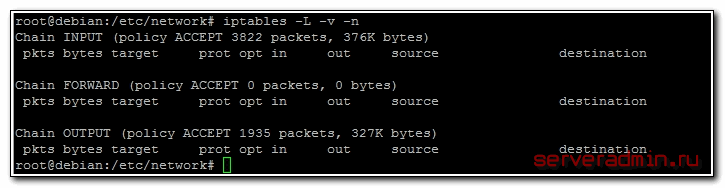

Прежде чем применить новые правила, посмотрим на текущие:

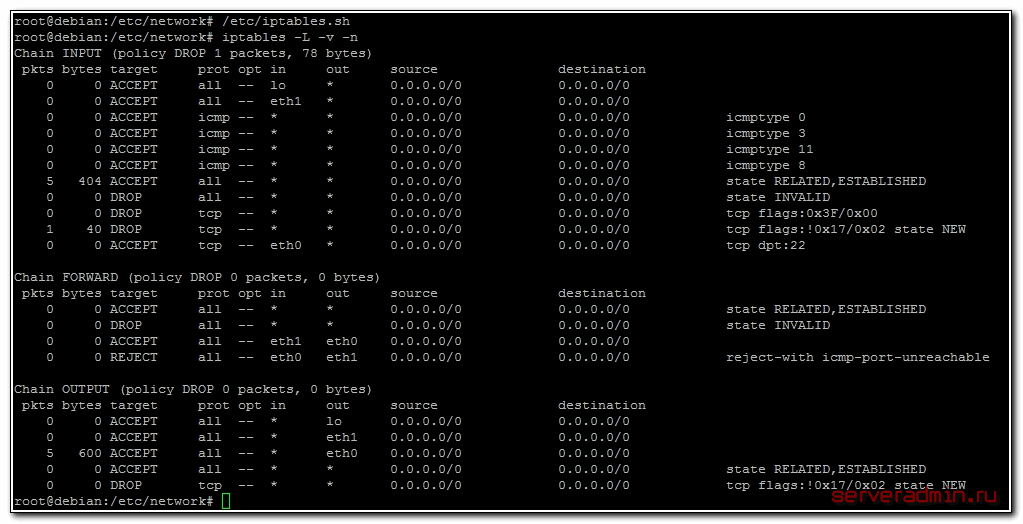

Видим, что на настраиваемом роутере firewall полностью открыт. Теперь применим новые правила и посмотрим на результат:

Все в порядке, правила применились, доступ к серверу я не потерял. Теперь сделаем так, чтобы новые правила применялись после перезагрузки. В последней строчке скрипта есть команда:

С ее помощью готовый набор правил iptables выгружаются в файл. Нам нужно сделать так, чтобы эти правила применялись при включении сетевого интерфейса во время загрузки сервера. Для этого открываем файл interfaces на редактирование и добавляем в самый конец строчку:

Для проверки перезагружаем шлюз и проверяем, все ли в порядке. По сути основная настройка программного роутера на debian завершена. Осталось сделать небольшое дополнение и настроить dhcp и dns сервер в локальной сети. Я для этих целей использую простой и легкий в настройке dnsmasq.

Установка и настройка dnsmasq в Debian

Выполним установку dnsmasq на дебиан:

Сделаем минимальную настройку программы. Нам нужно просто выдавать сетевые настройки пользователям. Для этого приводим конфигурационный файл dnsmasq к следующему виду:

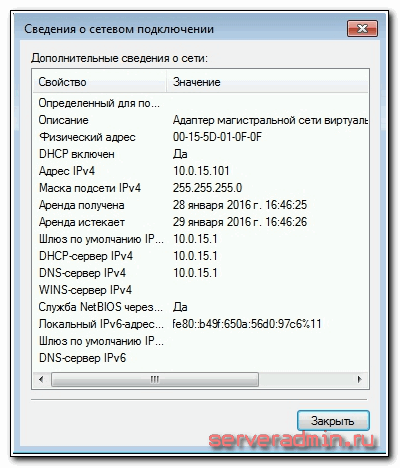

В данном случае мы будем выдавать пользователям ip адреса в диапазоне от 10.0.15.50 до 150. Сохраняем конфиг, добавляем программу в автозагрузку и запускаем.

Теперь можно запускать компьютер пользователя локальной сети, получать сетевые настройки по dhcp и проверять работу интернет шлюза.

Посмотреть выданные leases можно в файле /var/lib/misc/dnsmasq.leases. На этом настройка интернет шлюза на debian 8 закончена. Все что нужно для обеспечения доступа в интернет из локальной сети сделано. Получился программный роутер с широкими возможностями по наращиванию функционала.

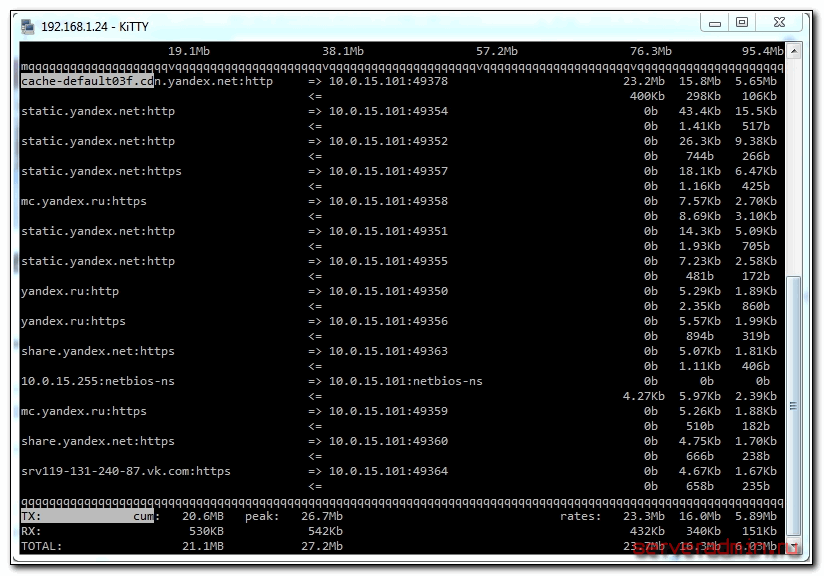

Просмотр загрузки сети с помощью iftop

Теперь представим ситуацию, что кто-то забил весь интернет канал и вам надо быстро выяснить, кто это сделал. По-умолчанию, никаких подручных и удобных средств на шлюзе для этого нету. Установим одно из таких средств — программу iftop. Это простая консольная утилита, которая дает возможность оперативно посмотреть статистику загруженности сетевого интерфейса в реальном времени.

Устанавливаем iftop на debian:

Для просмотра активности сетевого интерфейса, запускаем утилиту, указывая необходимый ключ:

Чтобы увидеть порты, по которым идет трафик, добавляем ключ -P:

На основе этой картинки уже можно сделать определенные выводы по использованию интернет канала. Обращаю внимание, что я смотрю загрузку локального интерфейса eth1. Если смотреть на eth0, то мы увидим только исходящие соединения сервера.

Заключение

Вот так легко и быстро можно настроить роутер, маршрутизатор или шлюз в интернет. Названия разные, а суть одна. В данном случае я использовал операционную систему Debian, но схожий функционал легко организовать на Freebsd или CentOS. Для решения текущей задачи разница в работе не будет заметна. Каждый выбирает то, что больше нравится и к чему привык.

Пройдемся быстренько по этапам того, что сделали:

- Подготовили сервер Debian к настройке шлюза.

- Настроили маршрутизацию, iptables, нат. Проверили, что весь функционал восстанавливается после перезагрузки.

- Установили и настроили простой dhcp сервер и кэширующий dns сервер — dnsmasq. С его помощью автоматизировали поучение сетевых настроек пользователями.

- Установили простое средство мониторинга сетевой активности в консоли в режиме реального времени с помощью утилиты iftop.

На этом мы закончили настройку. Как продолжение развития темы интернет шлюза можно заняться настройкой прокси сервера для управления доступам к ресурсам интернета, или сервера openvpn для подключения филиалов или удаленных сотрудников. Для примера привел ссылки на другие дистрибутивы. Со временем планирую описать реализацию этого функционала на debian. Принципиальных отличий нет, только нюансы разных дистрибутивов.

Напоминаю, что данная статья является частью единого цикла статьей про сервер Debian.

Опыт создания домашнего Wi-Fi маршрутизатора. Часть 2. Установка и настройка ПО

И снова здравствуйте!

В первой части статьи я рассказывал о «железной» составляющей будущего роутера. Поскольку без софта даже самое расчудесное железо, естественно, работать не будет, следовательно требовалось снабдить аппарат соответствующей программной «начинкой».

Когда я затевал всё это движение, я предполагал, что будет непросто. Но не предполагал, что настолько. В одном из комментариев к предыдущей части статьи я клятвенно пообещал рассказать о нижеследующем «к выходным». Благоразумно умолчал к каким именно. 🙂 Тут ещё умудрился прихворнуть не вовремя, но всё-таки сдерживаю своё обещание.

- материнская плата Intel D2500CC с комплектным двухядерным 64-bit процессором Intel Atom D2500, двумя гигабитными сетевыми интерфейсами

- оперативная память SO-DIMM DDR-3 1066 4Gb Corsair

- SSD-накопитель Crucial M500 120 GB

- сетевая карта 1000 Mbit D-Link DGE-528T

- mini-PCI-E Wi-Fi карта Intel 7260.HMWWB 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.0

- всё это хозяйство упаковано в корпус Morex T-3460 60W

Первым делом я определил для себя круг задач, которые будет выполнять маршрутизатор, чтобы в дальнейшем мне было проще его админить.

Ещё раз уточню, что эти ваши интернеты приходят ко мне по 100 Мбитному каналу (тариф, естественно, даёт несколько меньшую скорость, но не суть). Получилось, собственно, вот что:

- Доступ в интернет со всех устройств, имеющихся дома в распоряжении +n устройств, появляющихся эпизодически или вообще однократно

- Домашняя локалка

- Соответственно, маршрутизация трафика из/в интернет/локальная сеть

- Файлохранилище (доступ по FTP или Samba)

- Торрентокачалка

- ed2k-сеть (ибо очень круто развита у провайдера)

- web-сервер

В перспективе:

- домен

- видеонаблюдение

- элементы «умного дома»

чёрт в ступемного чего интересного

Естественным в этой ситуации было выбирать из *nix-based систем. Некоторое время пришлось потратить на изучение матчасти, рыская по сети. В итоге я проделал следующий путь…

1. FreeBSD 10.1-RELEASE

Всё было замечательно, система встала, но меня ждал неприятный сюрприз, о котором я, откровенно говоря, знал, но решил-таки проверить на практике: FreeBSD напроч отказывалась видеть Wi-Fi карточку. Вернее видеть-то она её видела, но только адрес и название вендора, а что это и с чем её едят, фряха понимать не желала (драйвер устройства значился как none1). Кроме того, дальнейшее чтение мануала выявило, что в режиме точки доступа во FreeBSD работают только Wi-Fi карты на основе набора микросхем Prism. Печальбеда. Да, нашёл я также и информацию, что моя карточка в настоящий момент вообще не имеет драйвера под фряху. Даже портированного.

10. Debian 7.7.0

Расстраивался я недолго: не состоялась фряха — возьму старый добрый Debian. Установил с netinstall-образа базовую систему без графического окружения. Долго пытался понять, что не так. Стабильный релиз Debian в данный момент 7.7.0, имеет ядро версии 3.2. В этом ядре опять же нет поддержки моей многострадальной Wi-Fi сетевушки. Полез на ЛОР искать ответ, в итоге получил неутешительные выводы: надо ставить ядро посвежее (в случае Debian — тот ещё геморрой), пляски с бубном ядрами, по мнению гуру, не труъ Debian-way (так прямо и сказали: хочешь перекомпилять ядра — выбери другой дистрибутив).

11. Ubuntu Server 14.04 LTS

Плюнув на попытки круто провести время покрасноглазить, я взял знакомый и уважаемый мной дистрибутив. Уже более года он (правда версии 12.04 LTS ) вертится у меня на сервере, раздающем плюшки в сети провайдера.

Из плюсов: стабильность, простота установки, настройки и администрирования, куча документации.

Из минусов: необходимость дорабатывать напильником, поскольку «искаропки» получается толстоват и несколько неповоротлив.

Установка

По сути не представляет ничего сложного и аналогична таковой в Debian. Производится в диалоговом режиме text-mode. Описывать детально не вижу смысла, т.к. всё это уже десятки раз пережёвано и валяется на множестве ресурсов (начиная с официальных сайтов на разных языках и заканчивая местечковыми форумами).

Перед началом любых манипуляций с накопителем рекомендуется обновить прошивку, но на моём оказалась самая свежая, поэтому данный шаг я пропустил.

Первой необходимой манипуляцией при разметке накопителя является выравнивание разделов диска. Если кратко, то каждый раздел должен начинаться с сектора кратного 8. Первый раздел рекомендовано начинать с 2048 сектора (это связано с расположением в начале накопителя MBR или GPT , а «отступ» в 1 Мб берётся с запасом.

При разметке я создал 3 раздела:

Как видно, все разделы начинаются с секторов, кратных 8. Таким образом доступ будет осуществляться с обращением по правильному сектору, что поможет сберечь нежный ресурс накопителя.

Далее в опциях монтирования разделов в /etc/fstab следует добавить discard — для включения TRIM и noatime — для отключения записи в метаданные времени последнего доступа к файлу.

Все остальные советы, нагугленные на просторах сети, как то увеличение времени между сбросами буферов на диск (опция commit=[time, sec.]), отключение «шлагбаума» (опция barrier=0) и прочее не внушили мне доверия в плане приобретаемой полезности в ущерб сохранности данных и безопасности.

Кроме того, я не стал выделять отдельный раздел для swap, решив, что оперативной памяти мне должно хватить для поставленных задач. Если же всё-таки возникнет необходимость в подкачке, ничто не мешает сделать swap в виде файла и смонтировать его как раздел.

Также было принято волевое решение вынести временные файлы (/tmp) в tmpfs.

В процессе установки задаются общие параметры, как то: локаль, параметры времени/геопозиции, имя системы, а также создаётся новый юзер и пароль к нему. Далее следует выбор устанавливаемого программного обеспечения, в котором я пометил для установки следующее:

- OpenSSH server

- DNS server

- LAMP server

- Print server

- Samba file server

После загрузки в свежеустановленную систему проявилась одна крайне неприятная особенность (кстати, в Debian было то же самое): после инициализации драйверов вырубалось видео, монитор переходил в режим ожидания, и становилось непонятно система зависла или просто что-то не так с выводом. Обнаружилось, что доступ по ssh есть, и можно было бы на этом остановиться, но всегда может возникнуть ситуация, когда необходимо получить физический доступ к маршрутизатору (например, шаловливые ручонки админа поковырялись в настройках сети, и доступ через консоль категорически пропал %) ). Посёрфиф по форумам я наткнулся на решение (оказывается баг известен и проявляется именно на этой материнской плате):

add to /etc/modprobe.d/blacklist.conf:

blacklist gma500_gfx

run

sudo update-initramfs -u

sudo reboot

Пруф.

В случае с Debian — /etc/modprobe.d/fbdev-blacklist.conf.

После перезагрузки всё заработало.

Настройка сети

no talloc stackframe at ../source3/param/loadparm.c:4864, leaking memory

Проблема связана с библиотекой авторизации libpam-smbpass, можно просто её снести, а можно поступить более изящно:

снять пометку с SMB password synchronization, что отключает синхронизацию паролей системных пользователей и пользователей Samba.

Устанавливаем все доступные обновления:

И приступаем к настройке сетевых интерфейсов. В маршрутизаторе 4 физических интерфейса и loopback:

- eth0 — «смотрит» в интернет, получает настройки по DHCP

- eth1 и em0 — интегрированные в материнку сетевые адаптеры

- wlan0 — как нетрудно догадаться, беспроводной интерфейс Wi-Fi

Устанавливаем hostapd и переводим беспроводной интерфейс в режим Master:

К моему величайшему сожалению такой способ не сработал, и команда вывалилась с ошибкой, поэтому я прибегнул к альтернативному способу:

Теперь необходимо сконфигурировать все сетевые интерфейсы, чтобы было удобнее с ними работать. Я решил объединить встроенные сетевушки и Wi-Fi в мост, чтобы управлять этим хозяйством как единым целым при раздаче IP-адресов по DHCP, маршрутизации и пр. Приводим к следующему виду /etc/network/interfaces:

Включаем автоматический запуск hostapd при загрузке системы, для этого в /etc/default/hostapd раскомментируем и редактируем строки:

Далее, не мудрствуя лукаво, я настроил общий доступ. Скрипт для настройки iptables и ip-форвардинга я взял отсюда, привёл его в соответствие своим реалиям и настроил автозапуск. В результате iptables наполняются необходимым содержимым при загрузке системы.

Логично, что нужно текже настроить DHCP-сервер. Решив упростить задачу до минимума, я установил dnsmasq и снёс имеющийся в наличии и конфликтующий с ним bind9. Конфиг прост:

На самом деле в конфиге ещё куча закомментированных опций, которые позволяют производить очень fine tuning, но такого набора вполне хватает для корректной работы. В принципе, с этого момента аппарат уже работает как домашний маршрутизатор.

После окончания основной настройки я установил и настроил transmission-daemon, aMuled и vsftpd. Собственно говоря, настройка данных сервисов достаточно тривиальна, останавливаться детально на ней не буду. Естественно, доступ к данным ресурсам имеется только из локальной сети, если хочется получить доступ извне, необходимо будет открыть соответствующие порты в iptables.

Вёб-сервер представляет из себя связку Apache 2.4.7 + MySQL Ver 14.14 Distrib 5.5.40. Пока не придумал, чем буду его заполнять: накатить готовый движок и баловаться с дизайном или же просто попрактиковаться в html и php. В любом случае сие имеет для меня прикладное значение. Возможно, в перспективе получится настроить вёб-интерфейс для мониторинга и управления маршрутизатором.

После всех манипуляций остаётся настроить ведение логов: по возможности привести настройки всех процессов, ведущих логи, выводить в них только критически важные уведомления и предупреждения. Идея заключается в снижении количества операций записи, а, соответственно, и негативного влияния на SSD.

Кроме того, следует настоятельно рекомендуется включить запуск по cron раз в сутки fstrim (для каждого раздела отдельно). Говорят, хуже не будет точно.

Ффух… Получилось несколько сумбурное описание моих мытарств с собственноручно собранным устройством, но удовлетворение от того, что всё работает просто неописуемо.

В комментарии к предыдущей части статьи многоуважаемый dmitrmax интересовался уровнем энергопотребления сборки. Ну что же, привожу примерные данные, которые мне удалось почерпнуть из открытых источников:

- процессор Intel Atom D2500 — до 10 Вт

- SSD-накопитель Crucial M500 — 3,6 Вт

По остальным крмплектующим данных сходу не нашлось, но практически везде в характеристиках сетевой карты и Wi-Fi модуля пишут «низкое энергопотребление». Если грубо накинуть на всё про всё 10 Вт (прочее железо, интегрированные сетевушки, etc), то итого получается около 25 Вт — не так уж и много, полагаю…

Вроде бы ничего не забыл, упомянул все ключевые моменты. За подробностями прошу в комментарии. Спасибо за внимание! (-;

UPD: Господин Revertis справедливо заметил, и я с ним соглашусь, что изначально при установке системы не следовало отмечать DNS-сервер, чтобы потом его сносить (речь о bind9), но в статье я описывал именно путь, который проделал — со всеми его ошибками и закоулками. И да, соглашусь, что nginx лучше, чем Apache, более того — я его даже заменю. Спасибо за совет.